Contenu:

◉ Introduction

Enterococcus faecalis est une bactérie commensale du tractus gastro-intestinal humain, où elle fait partie de la flore normale. Elle est également présente dans la cavité buccale et le tractus vaginal. Cependant, cette bactérie peut devenir pathogène opportuniste, provoquant des infections dans d'autres parties du corps, en particulier dans les milieux hospitaliers. Les infections à E. faecalis sont souvent associées à des défis cliniques majeurs en raison de leur résistance accrue aux antibiotiques et de leur capacité à former des biofilms.

Les infections courantes causées par E. faecalis incluent les infections des voies urinaires, les infections de plaies, les bactériémies et les endocardites. Le diagnostic repose sur la mise en culture d'échantillons cliniques (sang, urine, etc.) pour identifier la bactérie et déterminer sa sensibilité aux antibiotiques. Compte tenu de son impact clinique croissant, une compréhension approfondie de cette bactérie est essentielle pour améliorer les stratégies de prévention et de traitement.

◉ Classification et nomenclature

Enterococcus faecalis appartient au genre Enterococcus, classé dans la famille des Enterococcaceae, l'ordre des Lactobacillales et la classe des Bacilli. Le nom Enterococcus dérive du grec "entero" (intestin) et "coccus" (forme sphérique), reflétant son habitat intestinal et sa morphologie. L'espèce est nommée faecalis en référence à son isolement initial à partir d'échantillons fécaux humains.

Historiquement, E. faecalis a été identifié pour la première fois en 1899 par le microbiologiste allemand Fritz Schmalz et initialement classé comme Streptococcus faecalis en raison de ses similitudes morphologiques avec les streptocoques. Ce n'est qu'en 1984, sur la base de caractéristiques biochimiques, génétiques et structurales distinctes, que le Comité international de systématique des procaryotes a proposé de reclasser cette bactérie dans un genre séparé, Enterococcus.

◉ Épidémiologie

Les entérocoques, et en particulier Enterococcus faecalis, sont ubiquitaires dans l'environnement et colonisent couramment le tractus digestif humain et animal. E. faecalis représente 80 à 90 % des isolats cliniques d'entérocoques, ce qui en fait l'espèce prédominante du genre.

Ces bactérie sont particulièrement adaptées à la survie dans des environnements hostiles, y compris les milieux hospitaliers, où elles peuvent persister pendant plusieurs semaines sur des surfaces sèches, du linge ou des équipements médicaux. Leur résistance naturelle à de nombreux désinfectants et antibiotiques en fait un agent pathogène nosocomial redoutable.

Les infections à E. faecalis touchent principalement les personnes immunodéprimées, les patients atteints de maladies chroniques, les personnes âgées, les nourrissons et les femmes enceintes. Les facteurs de risque incluent également les procédures invasives (cathéters, dialyse), les transplantations d'organes et l'utilisation prolongée d'antibiotiques à large spectre.

La transmission se fait principalement par contact direct, via des surfaces contaminées (où la bactérie peut survivre jusqu'à 4 mois), ou par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. La prévention repose sur des mesures d'hygiène strictes, notamment le lavage des mains et la désinfection des surfaces.

◉ Manifestations cliniques

Les symptômes d'une infection à Enterococcus faecalis dépendent de l'emplacement et de la gravité de l'infection, ainsi que du statut immunitaire de la personne et de son état de santé sous-jacent.

Certaines des manifestations cliniques courantes de E. faecalis les infections sont:

◉ 1- Infections des voies urinaires (IVU)

L'infection urinaire par Enterococcus faecalis est plus fréquente en milieu hospitalier, en particulier si le patient est un homme, s'il est sondé ou s'il a reçu une antibiothérapie à large spectre.

L'infection peut être mono-bactérienne ou associée à d'autres germes (bactéries à Gram négatif), provoquant soit une colonisation, soit une bactériurie asymptomatique, soit des infections urinaires typiques (douleurs, brûlures à la miction, polyurie, urines troubles ou sanglantes, etc.).

◉ 2- Endocardite

Il s'agit d'une infection de la paroi interne du cœur ou des valvules cardiaques. Enterococcus faecalis peut provoquer une endocardite en pénétrant dans la circulation sanguine par le tube digestif ou génito-urinaire, lors d'interventions dentaires, de la consommation de drogues intraveineuses ou par d'autres moyens.

L'endocardite est plus fréquente à mesure que le patient vieillit ou s'il existe une maladie cardiaque préexistante. Cela peut provoquer de la fièvre, des frissons, de la fatigue, des douleurs thoraciques, un essoufflement et un souffle cardiaque.

◉ 3- Bactériémie

Enterococcus faecalis peut provoquer une bactériémie en contaminant un cathéter, un port de dialyse ou en se propageant à partir d'un site urinaire, biliaire, intra-abdominal ou superficiel (la peau d'une brûlure victime).

Les bactériémies sont souvent nosocomiales avec un pronostic sévère, elles peuvent provoquer de la fièvre, des frissons, de la fatigue, des maux de tête, une respiration rapide et une hypotension artérielle, voire la mort.

◉ 4- Infections des plaies

Ils surviennent généralement à la suite de la contamination d'une plaie, soit par contact direct avec la bactérie, soit par sa propagation à partir d'un autre site infecté par Enterococcus faecalis.. p>

Ces infections peuvent se manifester par des symptômes tels qu'une douleur localisée, un gonflement, une rougeur et un écoulement. Dans les cas plus graves, des symptômes systémiques comme de la fièvre, des frissons et de la fatigue peuvent également être présents.

◉ 5- Meningitis

E. faecalis peut provoquer une méningite en pénétrant dans la circulation sanguine par le biais d'un traumatisme crânien, d'une intervention chirurgicale ou d'autres moyens. La méningite peut provoquer de la fièvre, des maux de tête, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, de la confusion et des convulsions.

◉ Identification et caractères bactériologiques

Enterococcus faecalis peut être identifié par ses caractéristiques culturelles, biochimiques et moléculaires. Voici les méthodes et les détails spécifiques utilisés pour son identification :

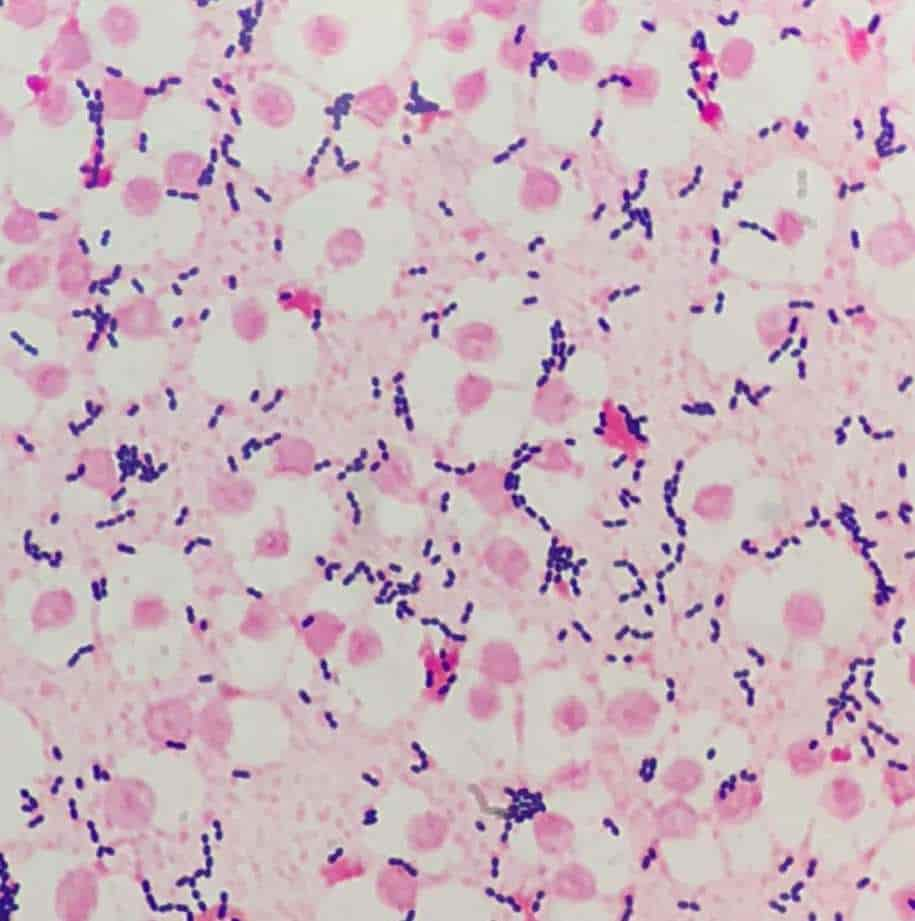

◉ 1- Examen direct

- Au microscope, après coloration de Gram, Enterococcus faecalis apparaît sous la forme de coques Gram-positives ovales ou rondes, regroupées par paires ou en chaînes courtes.

- Cette morphologie est un premier indice pour orienter le diagnostic.

◉ 2- Culture

Enterococcus faecalis se développe facilement sur des milieux de culture courants dans des conditions atmosphériques normales (aérobies ou anaérobies facultatives).

La croissance est généralement observée dans les 18 à 24 heures, à des températures variant de 10 à 45°C.

Les colonies sont de petite taille (colonies ponctuelles), d'apparence lisse, grise ou gris blanchâtre, et présentent des caractéristiques non hémolytiques (γ-hémolytiques). Cependant, certaines souches peuvent être bêta-hémolytiques sur gélose au sang de cheval.

La bactérie peut également se développer dans des conditions extrêmes, ce qui est souvent utilisé comme aide au diagnostic :

- Présence de 6,5 % de NaCl.

- Présence de 40 % de sels biliaires.

- Croissance à un pH de 9,5.

Des milieux de culture spécifiques sont utilisés pour favoriser la croissance des entérocoques tout en inhibant celle d'autres bactéries :

- gélose bile-esculine-azide : permet l'hydrolyse de l'esculine, visible par un noircissement du milieu.

- Gélose CNA (Colistin Nalidixic Acid agar) : inhibe les bactéries à Gram négatif et certaines à Gram positif, favorisant la croissance des entérocoques.

◉ 3- Identification du genre Enterococcus

Plusieurs tests biochimiques sont utilisés pour confirmer l'appartenance au genre Enterococcus :

- Test de catalase : Enterococcus faecalis est catalase négatif, ce qui le distingue des genres catalase-positifs comme Staphylococcus et Micrococcus.

- Test PYR (pyrrolidonylarylamidase) : La plupart des espèces du genre Enterococcus produisent de la pyrrolidonylarylamidase, donnant un résultat PYR positif.

- Croissance sur gélose bile-esculine : Les entérocoques hydrolysent l'esculine en présence de sels biliaires, entraînant un noircissement du milieu.

- Antigène de groupe D : Les entérocoques possèdent l'antigène Lancefield du groupe D, lié aux acides lipotéichoïques présents dans la paroi cellulaire. Cependant, la détection de cet antigène est incohérente et n'est plus largement utilisée pour l'identification.

◉ 4- Identification de l'espèce Enterococcus faecalis et caractéristique biochimique

L'identification précise de l'espèce est cruciale pour un traitement efficace et une surveillance épidémiologique. Enterococcus faecalis présente les caractéristiques biochimiques suivantes :

- Mobilité : Généralement immobile.

- Pigment jaune : Négatif (-).

- Hydrolyse de l'arginine : Positive (+).

-

Utilisation des sucres :

- Mannitol : Positive (+).

- Sorbitol : Positive (+).

- Raffinose : Positive (+).

- Saccharose : Positive (+).

- Sorbose : Négative (-).

- Test Voges-Proskauer (VP) : Positif (+).

Pour une identification biochimique plus complète, des galeries biochimiques telles que API 20 Strep ou des automates d'identification bactériologique (comme le MicroScan WalkAway plus System ou ALFRED 60/AST) peuvent être utilisées.

| Caractéristique | Enterococcus faecalis |

|---|---|

| Morphologie | Coques Gram-positives en paires ou chaînes courtes |

| Croissance sur gélose au sang | Colonies grises, γ-hémolytiques (parfois β-hémolytiques) |

| Croissance en conditions extrêmes | 6,5 % NaCl, 40 % sels biliaires, pH 9,5 |

| Test de catalase | Négatif |

| Test PYR | Positif |

| Hydrolyse de l'esculine | Positive |

| Mobilité | Immobile |

| Pigment jaune | Négatif |

| Hydrolyse de l'arginine | Positive |

| Utilisation du mannitol | Positive |

| Utilisation du sorbitol | Positive |

| Utilisation du raffinose | Positive |

| Utilisation du saccharose | Positive |

| Utilisation du sorbose | Négatif |

| Test Voges-Proskauer (VP) | Positif |

◉ 5- Profil de résistance aux antibiotiques

Le profil de résistance aux antibiotiques peut également aider à différencier les différentes espèces d'entérocoques:

- Les espèces d'Enterococcus faecium sont résistantes à l'ampicilline et très résistantes à l'imipénème.

- Les espèces d'Enterococcus faecalis sont naturellement résistantes aux lincosamides et à la streptogramine A et sensibles à l'imipénème.

- E. gallinarum et E. Les espèces casseliflavus ont des CMI de 4 à 32mg/l pour la vancomycine.

◉ Résistance

Le profil de résistance aux antibiotiques est un outil supplémentaire pour différencier les espèces d'entérocoques :

La formation de biofilm sert de protection contre les réponses immunitaires de l'hôte, rendant Enterococcus faecalis encore plus résistant aux antibiotiques et aux désinfectants.

◉ Résistance intrinsèque

Enterococcus faecalis est connu pour sa résistance intrinsèque à certains antibiotiques, notamment l'oxacilline, les pénicillines, les céphalosporines, monobactames, lincosamides et streptogramine A (phénotype LSA). De plus, il présente une faible sensibilité aux aminosides en raison du transport inefficace de ces antibiotiques à travers la membrane cytoplasmique.

◉ Résistance acquise

Enterococcus faecalis peut acquérir une résistance aux antibiotiques par divers mécanismes : production de pénicillinase, augmentation de l'expression de la PLP5 de faible affinité, altération de la cible moléculaire (résistance à la streptomycine), acquisition des gènes Van (A, B, D, E, G). Ces derniers sont responsables de résistance à des niveaux variables à la vancomycine et à la teicoplanine.

◉ Surveillance

La surveillance d'Enterococcus faecalis est importante pour surveiller la prévalence, l'incidence et les profils de résistance de cette bactérie, qui peut provoquer des infections dans diverses parties du corps, en particulier chez les patients hospitalisés.

Les méthodes de surveillance comprennent des tests en laboratoire, la déclaration et le suivi des isolats d'entérocoques, ainsi que des mesures de contrôle des infections, telles que l'hygiène des mains, le nettoyage de l'environnement et l'utilisation appropriée d'antibiotiques.

◉ Conclusion

'identification de Enterococcus faecalis repose sur une combinaison de méthodes morphologiques, culturelles et biochimiques. Les caractéristiques spécifiques, telles que la croissance en conditions extrêmes, les tests PYR et la résistance aux antibiotiques, permettent de distinguer cette espèce d'autres entérocoques et bactéries Gram-positives. Ces informations sont essentielles pour un diagnostic précis et une prise en charge thérapeutique adaptée.