Beta-lactamines | Structure | Mécanisme d’action |

Spectre

d’activité

Contenu :

- Mécanisme d’action de Beta-lactamines

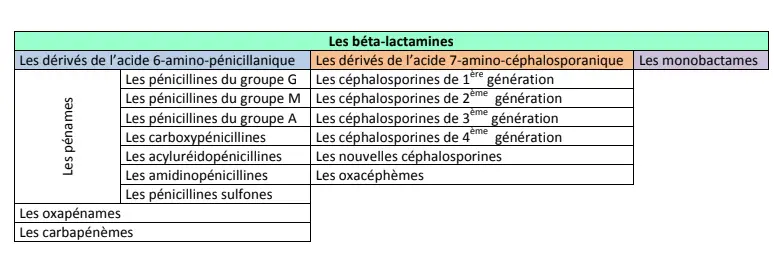

- Classification des Beta-lactamines

- Les dérivés de l’acide 6-amino-pénicillanique,

- Pénames

- Groupe de la

pénicilline G

- Groupe de la

pénicilline M

-

Pénicillines du

groupe A

- Les

carboxypénicillines

- Les

acyluréidopénicillines

- Les

amidinopénicillines

- Pénicillines

sulfones

-

Oxapénames ou

clavames

-

Carbapénèmes

- Les

dérivés de l’acide

7-amino-céphalosporanique,

- Céphalosporines de premiére

génération

- Céphalosporines de deuxième

génération

- Céphalosporines de

troisième génération

- Céphalosporines de

quatrième génération

- Les nouvelles

céphalosporines

- Les monobactames.

◉ Introduction

La famille des β-lactamines comprend un grand nombre de molécules, toutes caractérisées par :

- La présence d’un cycle β-lactame, indispensable à l’activité antibiotique.

- Une faible toxicité, rendant ces molécules compatibles avec une utilisation clinique étendue.

- Un mode d’action complexe sur des protéines spécifiques de la membrane cytoplasmique, appelées protéines liant la pénicilline (PLP, pour penicillin-binding proteins).

◉ Mécanisme d’action de Beta-lactamines

Les β-lactamines agissent en perturbant les étapes finales de la synthèse du peptidoglycane, composant essentiel de la paroi bactérienne :

Analogies structurales

Les β-lactamines présentent une similitude structurelle avec le dipeptide terminal

D-alanine-D-alanine, présent dans le pentapeptide constitutif du peptidoglycane.

Reconnaissance enzymatique

Cette structure permet leur reconnaissance par les transpeptidases et carboxypeptidases (ou PLP).

Ces enzymes, impliquées dans la réticulation du peptidoglycane, possèdent un site actif contenant souvent une sérine.

Fixation au site actif

Le cycle β-lactame se fixe de manière covalente sur le site actif, entraînant une ouverture du cycle β-lactame

et une acylation du site actif sérine. Cela forme un complexe pénicilloyl-enzyme stable.

Inhibition enzymatique irréversible

Cette fixation inhibe définitivement le site actif, bloquant la synthèse du peptidoglycane.

En conséquence, la paroi bactérienne devient instable, ce qui entraîne un arrêt de la croissance bactérienne et, souvent, la lyse cellulaire.

Note : Les β-lactamines ne perturbent pas les étapes de transglycosylation, qui consistent en l’élongation des chaînes de peptidoglycane.

Substrat suicide

Les β-lactamines agissent comme des "substrats suicide", détruisant l’enzyme cible au cours de l’interaction.

◉ Classification des Beta-lactamines

Les β-lactamines sont classées en fonction

de la

nature du noyau

entrant dans leur structure de base.

La structure du noyau de base, qui comporte

toujours le cycle

β-lactame, permet de répartir ces produits en

trois grands

groupes:

1-Les dérivés de

l’acide

6-amino-pénicillanique

❶ Pénames:

☰ Leur noyau de base associe un cycle β-lactame à un cycle

thiazolidine,

spécifique des

pénicillines (Noyau péname) .

❶- A. Groupe de la pénicilline G

☰ Structure de la pénicilline G

La benzylpénicilline connue sous le nom de pénicilline G, possède un acide

phénylacétique en

position 6. Elle ne passe pas la barrière digestive car elle est

rapidement hydrolysée

en milieu acide et ne peut donc pas être utilisée par voie orale.

La modification de cette chaîne latérale en 6 par une liaison oxygène aboutit

à des composés

plus stables : les phénoxyméthylpénicillines (pénicillines V) qui

peuvent être utilisés

par voie orale.

☰ Spectre d’activité de la pénicilline G

Toutes ces pénicillines ont une activité identique contre les cocci

à Gram

positif et

négatif, ainsi que contre quelques bacilles à Gram positif comme les

Corynébactéries ou

les Clostridium.

Les bacilles à Gram négatif, naturellement résistants par imperméabilité, ne

sont inhibés que

par de très fortes concentrations qui ne peuvent pas être atteintes en

thérapeutique.

Les pénicillines G et V sont inactives sur les staphylocoques producteurs de

pénicillinase.

❶- B. Groupe de la pénicilline M :

Pénicillines

anti-staphylococciques

☰ Structure de la pénicilline M

L’addition de nouvelles chaînes en position 6 au noyau péname a permis

d’empêcher

l’attachement des pénicillinases des staphylocoques (un encombrement

stérique autour du

noyau bêtalactame) et ainsi d’obtenir des pénicillines qui résistent à

l’hydrolyse.

Le premier produit obtenu, la méticilline n’était administrable que par voie

parentérale du

fait d’une destruction rapide par les sucs gastriques, alors que

l’oxacilline, la

cloxacilline, la dicloxacilline ou la flucloxacilline sont utilisables

par voie orale.

☰ Spectre d’activité de la pénicilline M

Le même que celui de la pénicilline G et ses dérivés. Cependant, en dehors de

S. aureus

producteur de pénicillinase (plus de 90 % des S. aureus), ces produits

ont une moins

bonne activité intrinsèque que la pénicilline G et ses dérivés.

❶- C. Pénicillines du groupe A : Les

amino-pénicillines

☰ Structure pénicillines du groupe A

La première des amino-pénicillines, l’ampicilline (ou aminobenzylpénicilline)

a été obtenue en

modifiant la benzylpénicilline par le branchement d’un radical aminé

(NH2) sur sa chaîne

latérale en position 6.

Cette modification lui confère une meilleure stabilité en milieu acide et

élargit le spectre.

L’amoxicilline, analogue structural de l’ampicilline, a comme avantages une

meilleure

pharmacocinétique, une meilleure absorption orale et une activité plus

rapidement

bactéricide que l’ampicilline.

☰ Spectre d’activité pénicillines du groupe A

- Actives sur de nombreux bacilles à Gram négatif non naturellement

producteurs de

β-lactamases constitutives comme Escherichia coli, Proteus mirabilis,

Salmonella

enterica, Shigella spp..

- L’activité est plus forte que celle de la pénicilline G sur les

streptocoques et sur

Enterococcus faecalis.

- Inactivées par les pénicillinases y compris celle du staphylocoque.

- Inactives sur les bacilles à Gram négatif naturellement producteurs de

céphalosporinases

(certaines entérobactéries, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter

baumannii).

❶- D. Les carboxypénicillines

☰ Structure carboxypénicillines

Ces pénicillines ont un groupement carboxyl (COOH) sur la chaîne latérale en

C6 en position α

de l’acide 6-amino-pénicillanique. La présence d’un groupement benzyl

différencie la

carbénicilline de la ticarcilline qui a un groupement thiényl.

☰ Spectre d’activité carboxypénicillines

Les carboxypénicillines (carbénicilline, ticarcilline) sont des produits

administrés par voie

parentérale (et inactifs per os) qui se différencient des

aminopénicillines par un

spectre encore plus étendu sur les bacilles à Gram négatif, englobant en

particulier

Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, ou des entérobactéries

comme les

Proteus indole positif, Serratia spp, Enterobacter spp ou Citrobacter

freundii.

Toutes ces espèces sont résistantes aux aminopénicillines par l’action

conjuguée de :

- -la barrière de perméabilité de leur membrane externe ;

- - l’hydrolyse dans l’espace périplasmique bactérien par une

β-lactamase constitutive

chromosomique.

Cependant, cette augmentation d’activité sur les bacilles à Gram négatif par

rapport aux

aminopénicillines est compensée par une activité plus faible sur les

bactéries à Gram

positif, en particulier E. faecalis et sur H. influenzae.

❶- D. Les acyluréidopénicillines

☰ Structure acyluréidopénicillines

Ces pénicillines ont en commun la substitution du groupement urée sur la

chaîne latérale en

C6 en position α de l’acide 6-amino-pénicillanique.

☰ Spectre d’activité acyluréidopénicillines

Ce sont des pénicillines à large spectre d’utilisation parentérale. Le

spectre d’activité de

ces molécules est très large car il conjugue celui des aminopénicillines

et celui des

carboxypénicillines. La pipéracilline est le produit qui présente les

meilleures

activités in vitro.

❶- F. Les amidinopénicillines

☰ Structure amidinopénicillines

Les amidinopénicillines diffèrent des autres pénicillines par la substitution

d’une liaison

méthylène en C6 sur le noyau péname.

Le pivmécillinam, ester oral du mécillinam, est la seule amidinopénicilline

actuellement

disponible.

☰ Spectre d’activité amidinopénicillines

Cette substitution les rend très actives sur certaines entérobactéries des

voies urinaires

avec une affinité particulière pour les PLP2 d’E. coli, mais peu actives

sur l’ensemble

des bactéries à Gram positif.

❶- G. Pénicillines sulfones

Les principaux composés de ce sous-groupe sont le sulbactam et le tazobactam.

☰ Structure Pénicillines sulfones

Ces deux produits sont très proches et présentent une sulfonation en position

1 sur le noyau

péname. Ils diffèrent essentiellement par une substitution de la chaîne

latérale en

position 2.

☰ Spectre d’activité Pénicillines sulfones

Bien qu’ayant une activité antibactérienne propre à de fortes concentrations,

ce sont surtout

des inhibiteurs de β-lactamases par attachement et formation de

complexes covalents

irréversibles qui aboutissent à l’inactivation du site actif d’un grand

nombre de

β-lactamases appartenant essentiellement à la classe A de Ambler.

❷ Oxapénames ou clavames

☰ Structure de l’acide clavulanique

Le noyau clavame dérive du noyau péname par substitution du soufre en

position 1 par un

oxygène.

Le seul représentant actuellement utilisé est l’acide clavulanique.

☰ Spectre d’activité de l’acide clavulanique

L’acide clavulanique a par lui-même une activité antibactérienne propre, mais

c’est surtout

un inhibiteur progressif et irréversible de la plupart des β-lactamases

de la classe A

d’Ambler en se fixant sur leurs sites actifs.

Il est administré en association avec une autre β-lactamine comme

l’amoxicilline ou la

ticarcilline, ce qui permet de récupérer au moins partiellement leur

activité en

présence de souches bactériennes productrices de β-lactamases.

❸ Carbapénèmes :

Imipénème, méropénème,

ertapénème,

doripénème

☰ Structure des carbapénèmes

Les carbapénèmes se distinguent des pénicillines (pénams) par la présence

d’un atome de

carbone au lieu d’un souffre en position 1 et d’une liaison insaturée en

C2-C3. Ils

dérivent de la thiénamycine, produite naturellement par Streptomyces

cattleya.

☰ Relation structure-activité des carbapénèmes

-L’introduction du carbone dans le noyau pentagonal renforce le pouvoir de

fixation aux

protéines cibles.

-Les carbapénèmes possèdent en position 6 un groupement hydroxyéthyle. Ce

groupement assure

une stabilité importante vis-à-vis de l’action d’une grande variété de

b-lactamases et

augmente l’activité vis-à-vis d’espèces.

-Des modifications de substituant en position 2 sont responsables d’un gain

d’activité in

vitro du méropénème et du doripénème sur les bacilles à Gram négatif.

NB: En raison d’une dégradation rapide in

vivo par la

dehydropeptidase (DHP-1) des tubules rénaux proximaux, l’imipénème doit

être

co-administré avec un inhibiteur de cette enzyme, la cilastatine qui

prévient en outre

la néphrotoxicité naturelle de l’antibiotique.

☰ Spectre d’activité des carbapénèmes

-Toutes les molécules sont actives in vitro sur les bactéries à Gram positif

sauf sur les

staphylocoques résistants à la méticilline et les entérocoques

(cependant, Seul

l’imipénème conserve une certaine activité vis-à-vis d’Enterococcus

faecalis)

-Les entérobactéries sont très sensibles aux carbapénèmes y compris les

souches BLSE ou

celles du groupe III productrices de céphalosporinase de haut niveau. En

général, les

CMI de l’imipénème vis à vis des entérobactéries sont plus élevées que

celles des 3

autres molécules.

-L’imipénème, le doripénème et le méropénème ont une activité comparable sur

P. aeruginosa et

A. baumannii , seule l’ertapénème n’a qu’une activité marginale sur ces

deux germes.

Vis-à-vis de P. aeruginosa, le doripénème est plus actif que les autres

carbapénèmes

-Les 4 molécules sont très actives sur l’ensemble des bactéries anaérobies à

Gram positif ou

à Gram négatif , en association avec l’amikacine sur Nocardia spp.

☰ Nouvelles molécules des carbapénèmes

❖ Imipénème-relebactam:

Le relebactam est un inhibiteur des béta-lactamases de classes A et C qui

permet de restaurer

l’efficacité in vitro de l’imipénème contre les entérobactéries

productrices de

carbapénèmases. En cours de développement, non disponible à la

commercialisation

Le relebactam est un inhibiteur des béta-lactamases de classes A et C qui

permet de restaurer

l’efficacité in vitro de l’imipénème contre les entérobactéries

productrices de

carbapénèmases. En cours de développement, non disponible à la

commercialisation

❖ Méropénème-varbobactam

Le varbobactam est un inhibiteur des béta-lactamases de classes A, C et

certaines D.

L’association est peu active sur les P. aeruginosa

carbapénèmes-résistant et inactif sur

A baumannii

L’association n’est pas encore commercialisée dans l’attente des résultats

des études

cliniques de phase III.

❖ Méropénème-nacubactam

:

Le nacubactam est un nouveau inhibiteur de bêta-lactamase a un double mode

d’action:

- -en tant qu’inhibiteur des sérine bêta-lactamases (classes A, C et

D)

- - en tant qu’inhibiteur de la PLP2 d’Enterobactéries entraînant une

activité antibactérienne qui peut en outre se traduire par un

Effet «activateur» en association avec les bêta-lactamines.

2- Dérivés de l’acide

7-amino-céphalosporanique :

Leur noyau de base associe un cycle β-lactame à un cycle dihydrothiazine

(noyau céphème). On

retrouve au sein de ce groupe l’ensemble des céphalosporines.

Suivant les substitutions effectuées sur les carbones du noyau céphème, on

modifie soit la

stabilité aux b-lactamases (radicaux R1, R3, R4), soit l’activité

intrinsèque (radical

R1 et/ou R2) ou la pharmacocinétique (radical R2).

D’autres substitutions peuvent modifier la vitesse de pénétration au travers

des porines de

la membrane externe, l’affinité de l’antibiotique pour les PLP ou son

pouvoir inducteur

sur les b-lactamases constitutives.

❶ Céphalosporines de

premiére génération

☰ Spectre d’activité Céphalosporines de

premiére génération

-Cocci à Gram positif, essentiellement les streptocoques et les

staphylocoques sensibles à la

méthicilline

-Quelques entérobactéries ne produisant pas de céphalosporinase inductible

comme E. coli, les

salmonelles, P. mirabilis ou Klebsiella spp.

Elles sont hydrolysées facilement par les β-lactamases acquises.

❷ Céphalosporines de

deuxième génération

☰ Spectre d’activité Céphalosporines de

deuxième génération

Ils ont un spectre un peu élargi au sein des entérobactéries avec des

variations suivant les

molécules.

Les céphamycines comme la céfoxitine et le céfotétan leur sont rattachées du

fait de leur

spectre très proche étendu à certaines entérobactéries productrices de

β-lactamase à

spectre étendu et aux anaérobies à Gram négatif.

. Les céphamycines présentaient l’avantage par rapport aux classes

précédentes de

céphalosporines, d’une plus grande résistance à l’hydrolyse des

β-lactamases de classe A

en particulier les pénicillinases de type TEM et SHV.

Elles sont actives sur les staphylocoques sensibles à la méthicilline, sur S.

pneumoniae

sensible à la pénicilline mais sans gain notable par rapport aux

céphalosporines de

première génération.

Inactives sur Pseudomonas aeruginosa.

❷ Céphalosporines de

troisième

génération

☰ Spectre d’activité Céphalosporines de troisième

génération

Ces céphalosporines se caractérisent par une puissante activité

antibactérienne vis-à-vis

d’Haemophilus, des entérobactéries, de Neisseria meningitidis et

de

Neisseria

gonorrhoeae.

Leur action sur les bactéries à Gram négatif est dix à 100 fois plus

puissante que celle des

céphalosporines de première et deuxième générations. En outre,

leur

spectre inclut les

cocci à Gram positif comme les streptocoques β-hémolytiques des

groupes

A, B, C, G et

Streptococcus pneumoniae pour certaines d’entre elles.

La plupart d’entre elles, comme le céfotaxime, la ceftriaxone, la

ceftizoxime, le céfixime ou

le cefpodoxime ont cependant une activité restreinte sur P.

aeruginosa

et Acinetobacter

spp.

❏ Céfotaxime :

La substitution en R1 par un hétérocycle amino-2-thiazolyl accroît

l’activité

antibactérienne

vis-à-vis des bacilles à Gram négatif. Il permet une acylation

maximale

et irréversible

des transpeptidases pariétales avec une augmentation de

l’affinité pour

les PLP3 des

entérobactéries.

La présence de ce volumineux radical confère par l’encombrement

stérique du

noyau β-lactame

une certaine résistance à l’hydrolyse par les β-lactamases.

L’introduction sur la chaîne latérale branchée sur le carbone 7 en

position α

d’un groupement

méthoxy-imino augmente considérablement la stabilité vis-à-vis

des

β-lactamases.

❏ Ceftazidime :

Pour la ceftazidime, l’introduction de l’hétérocycle pyridinium

chargé

positivement en

position 3 associé à une charge négative en 7 favorise le

passage à

travers la membrane

externe de P. aeruginosa. Egalement

elle possède un groupement carboxypropyl-oxy-imino en position

latérale qui

protège davantage

le noyau β-lactame des β-lactamases de P. aeruginosa et renforce

son

activité vis-à-vis

de cette espèce mais la présence de ce radical carboxy diminue

l’affinité pour les PLP

des streptocoques et des staphylocoques par rapport aux autres

molécules.

❏ Céfopérazone :

La présence du radical α-pipérazine-dione en R1 assure une forte

élimination

biliaire,

augmente l’activité contre P. aeruginosa, mais confère une

activité

inférieure sur les

entérobactéries due à une moindre résistance aux β-lactamases

plasmidiques de type TEM

très fréquentes chez les entérobactéries.

La présence en position 3 du méthyl-thiotétrazole s’accompagne d’une

augmentation de

l’affinité pour les PLP3.

❏ Cefsulodine :

C’est une céphalosporine anti-Pseudomonas à spectre étroit. La bonne

activité

anti-Pseudomonas repose sur l’association d’une charge négative

en 7 et

d’une charge

positive sur l’azote du pyridinium : le radical R1 constitué

d’un

groupement

α-sulfo-phényl chargé négativement confère à la cefsulodine une

activité

accrue sur P.

aeruginosa et une faible activité sur les entérobactéries.

La présence d’une substitution du pyrimidium par un groupement

carbamoyl en

R2 assure une

grande stabilité à la dégradation par les diacétylases.

Nouvelle molécule : C3G + inhibiteur

de béta

lactamases

❖Ceftazidime-avibactam

(Zavicefta®):

Première association d’un nouvel inhibiteur de béta-lactamases à une

ancienne

béta-lactamine

à être autorisée par l’EMA(European medicines agency ) et la FDA

( food

and drugs

administration), la ceftazidime-avibactam est active sur la

majorité des

entérobactéries. En effet, l’avibactam inhibe l’activité de la

plupart

des

béta-lactamases (béta-lactamases de classe A, C et certaines D).

Néanmoins, il reste inefficace sur les métallo-béta-lactamases

(classeB) et

l’association

ceftazidime-avibactam est inactive sur la majorité des bactéries

à Gram

positif et les

anaérobies elle est aussi efficace que des carbapénèmes dans des

infections urinaires ou

intra-abdominales .

❹ Céphalosporines de

quatrième

génération

Présentent un gain d’activité sur les cocci à Gram positif, une

activité sur

P. aeruginosa et

une meilleure résistance à l’hydrolyse par les céphalosporines

hyperproduites.

Elles ont une faible affinité pour les céphalosporinases présentes

dans

l’espace

périplasmique de certaines espèces comme P. aeruginosa ou

Enterobacter

spp.

La présence du groupement polaire bicyclique cyclopentopyridinium

élargit le

spectre des

amino-2-thiazole méthoxy iminocéphalosporines (cefpirome) à P.

aeruginosa, à S. aureus

sensible à la méthicilline et à un moindre degré aux

entérocoques.

Nouvelle molécule :

❖Cefepime /

zidebactam

:

: a montré une activité puissante contre les entérobactéries et P.

aeruginosa

produisant

diverses b-lactamases y compris les BLSE, les KPC, les AmpC et

les MBL.

❺ Les nouvelles

céphalosporines

a-Ceftobiprole 5éme génération

• Spectre d’activité :

Une céphalosporine semi-synthétique a été obtenu à partir du noyau

cephem par

modifications

en C3 et C7 permettant d’augmenter sa liposolubilité, son

affinité pour

la protéine de

liaison aux pénicillines (PLP-) 2a et sa stabilité aux

β-lactamases. Il

est administré

sous la forme d’une prodrogue hydrosoluble : le ceftobiprole

medocaril.

• Spectre d’activité :

Il se traduit par une bactéricidie bien documentée vis-à-vis des

cocci Gram

+. Le

ceftobiprole inhibe également la croissance de nombreuses

entérobactéries, de certaines

souches de Pseudomonas aeruginosa et d’Acinetobacter sp., avec

un

spectre assez proche

de celui du céfépime vis-à-vis de ces bacilles Gram négatif

(BGN).

Ce n’est clairement pas dans cette indication que le ceftobiprole se

distingue des autres

β-lactamines à large spectre mais son activité vis-à-vis de

nombreux BGN

d’acquisition

nosocomiale pourrait permettre en théorie son utilisation en

monothérapie dans les

contextes où les SARM, les entérobactéries et les BGN non

fermentants

sont possiblement

en cause (neutropénies fébriles, pneumopathies acquises sous

ventilation, autres

infections nosocomiales sévères)

b-Ceftaroline : 5 éme génération

• Spectre d’activité :

La ceftaroline a été obtenue à partir de la modification de la

céphalosporine

de 4e

génération cefozoprane. La prodrogue, la ceftaroline fosamil,

est

rapidement convertie

dans le plasma dans la forme bioactive, la ceftaroline.

• Spectre d’activité :

La FDA a retenu un seuil de sensibilité à 1 —g/ml. Avec ce seuil de

sensibilité, les espèces

sensibles à la ceftaroline sont :

- Les bactéries à Gram positif : S. aureus, y compris les souches

résistantes

à la

méticilline, les staphylocoques coagulase négative, S.

pneumoniae y

compris pour le

PLP2x des souches de sensibilité diminuée à la pénicilline, S.

pyogenes,

S. agalactiae

- Les bactéries à Gram négatif : E. coli, K. pneumoniae, E. cloacae,

C.

freundii

- Les bactéries à Gram-positif naturellement résistantes sont E.

faecalis, E.

faecium.

- Parmi les bactéries à Gram négatif, P. mirabilis, Providencia sp.,

S.

marscecens, P.

aeruginosa, S. maltophilia, Acinetobacter sp. sont naturellement

résistantes.

La ceftaroline est dégradée par les céphalosporinases et les

bêta-lactamases

à spectre étendu

des entérobactéries productrices.

c-Ceftolozane-tazobactam (Zerbaxa®)

La ceftolozane-tazobactam est l’association d’une C5G à un ancien

inhibiteur

de

béta-lactamases. La ceftolozane est particulièrement active sur

les P.

aeruginosa y

compris les souches présentant de multiples résistances

(pipéracilline,aminosides,

fluoroquinolones, carbapénèmes, ceftazidime).

L’association avec le tazobactam permet d’être actif sur les

entérobactéries

productrices de

BLSE. Commercialisée en Europe et aux États-Unis, elle est

indiquée dans

le traitement

des infections intra-abdominales et urinaires compliquées.

d-Cefiderocol

Le cefiderocol est une céphalosporine sidérophore dont le mécanisme

d’action

est basé sur la

destruction de la paroi bactérienne grâce au complexe formé avec

l’ion

ferrique. In

vitro, il est actif sur l’ensemble des BGN y compris les

Acinetobacter

baumanii et P.

aeruginosa multirésistants.

Les résultats des premiers essais cliniques de phase III sont très

attendus.

À ce stade de

développement, il est considéré comme l’une des plus grandes

innovations

de ces

dernières années dans la lutte contre les BGN.

3- Monobactames :

• Spectre d’activité :

Le noyau des monobactames est limité au cycle b-lactame.

Le seul produit utilisé actuellement est l’aztréonam.

• Spectre d’activité :

Une chaîne latérale aminothiazolyl lui confère une très bonne

activité contre

les bactéries à

Gram négatif aérobies et plus particulièrement contre les

entérobactéries pour

lesquelles il possède une activité comparable à celle des

céphalosporines de troisième

génération en raison de sa bonne stabilité vis-à-vis des

β-lactamases.

Son activité

s’étend à P. aeruginosa.

Il n’a en revanche aucune activité sur les bacilles à Gram positif et

les

anaérobies.

• Nouvelles molécules :

❖Aztréonam-avibactam

:

L’aztréonam-avibactam associe une monobactame (l’aztréonam) non

hydrolysée

par les

métallo-béta-lactamases à un inhibiteur des béta-lactamases de

classes

A, C et certaines

D (l’avibactam).

Cette association permettrait d’assurer une efficacité sur l’ensemble

des

entérobactéries.

Elle actuellement en phase de développement .